特別清算|破産との違い、手続の流れ、メリットをわかりやすく解説

「倒産」と聞くと、一般的は「倒産=破産」というイメージがあるかもしれません。

しかし、「倒産」は広い意味を持つ言葉であり、「破産」以外の方法も含みます。

その中のひとつに、「特別清算」という方法があります。

同じ倒産でも、「特別清算をした」と聞くと破産ほど悪い印象は持たない方もいらっしゃいます。

企業にとってイメージは重要なので、それだけでも特別清算を選択する価値はあるのですが、それ以外にも特別清算は「迅速かつ柔軟な対応が可能」「裁判所に納める予納金を低く抑えられる」などのメリットがあります。

以下、「特別清算」について詳しく説明します。

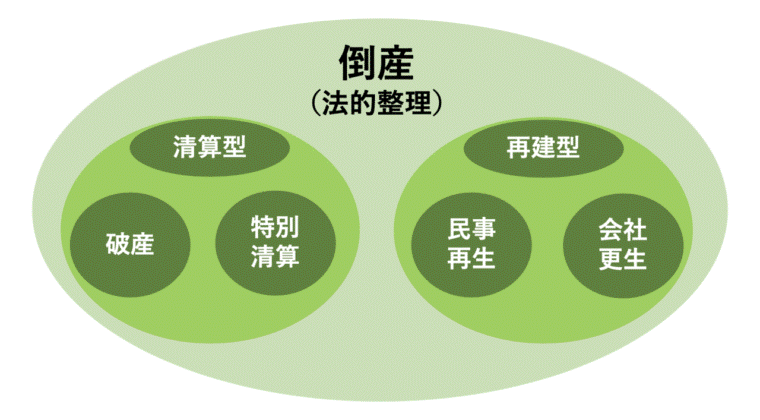

1 倒産の種類

会社が債務の返済をできなくなってしまった場合の対応方法は、大きく分けて「私的整理」と「法的整理」の2つがあります。

「私的整理」を選択した場合は、裁判所を介さず債権者(銀行などの金融機関)と直接交渉を行います。

「法的整理」を選択した場合は、裁判所を介して手続きを行います。

法的整理を図に表すと、以下のようになります。

「特別清算」は、法的整理の「清算型」に属する手続きです。

再建型では、会社を残したまま債務の減免・返済のリスケジュールなどにより事業の再生を図ります。

清算型は、会社の再建が困難な状態になってしまった場合に選択され、手続きを行うことで会社が消滅します。

2 特別清算と破産の違い

清算型の中でも、「破産」と「特別清算」のどちらを選択するかを検討する前提として、それぞれの違いを知る必要があります。

特別清算と破産の具体的な違いは以下のとおりです。

⑴ 利用できる主体の違い

まず、破産と特別清算は、利用できる主体が異なります。

法人破産は株式会社に限らず、有限会社、合同会社、合資会社、会社以外の社団法人でも行うことができます。

一方、特別清算の申立てができるのは株式会社のみです。

⑵ 根拠法の違い

破産と特別清算は会社を法的に清算するという点は同じですが、その根拠となる法律は異なります。

破産は「破産法」に基づいて行われる手続きです。

特別清算は「会社法」が適用されます。

⑶ 破産管財人と清算人の違い

会社を清算するときには、手続きを進める人が必要です。

その任務を負うのは、破算の場合は「破産管財人」、特別清算の場合は「清算人」です。

破産管財人には、会社とは利害関係がない、中立の立場の弁護士が裁判所によって選任されます。

会社関係者が破産管財人となることはできず、通常は裁判所の管轄下にいる弁護士が選ばれます。

一方、清算人は法律の専門家でなくても問題ありません。

会社の代表者が会社の清算人となることもあります。

また、会社の顧問弁護士が清算人を務めることもあります。

弁護士の方が手続きを円滑に進められるので、経営者が弁護士に依頼することもあります。

⑷ 債権者の同意の要否

破産と特別清算では、債権者の同意についての規定も異なります。

破産を申立てる場合は債権者の同意は不要です。

破産の要件さえ満たせば、債権者が反対しても手続きを行うことが可能です。

一方、特別清算では債権者の同意が必要です。

株式会社の解散の決議をなすために、議決権を行使することができる株主の過半数の出席と、出席した株主の議決権数の3分の2以上の賛成が必要になります。

また、解散の決議のほか、特別清算手続きを行うためには、債権者集会に出席した議決権者(債権者)の過半数、かつ議決権者の議決権の総額の2/3以上の議決権を有する者の同意が必要です。

特別清算で債権者の同意を得られない場合は、破産手続きを選択することになります。

3 特別清算のメリットとデメリット

特別清算には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

⑴ 特別清算のメリット

① 手続きが比較的迅速に行える

特別清算は、通常であれば破産よりも必要な時間が短くなります。

規模が同じ会社で比較した場合は、特別清算より破産手続きの方がより時間を要する傾向にあります。

なお、破産と比べると、特別清算の方が開始要件も緩やかです。

特別清算は、債務超過の疑いがあれば、実際にそこまで至っていない段階でも手続きを行うことが可能です。

② 柔軟な対応が可能

特別清算は破産に比べて柔軟に対応することができ、手続きも簡易です。

破産手続きは破産法の厳格な規定の中で手続きが進められますが、特別清算は会社法の規定はあるものの、債権者との話し合いが決め手となります。

債権者の同意が得られれば、柔軟に手続きを進めることができるので、その点も大きなメリットです。

③ 会社が清算人を選任できる

特別清算は、会社側が清算人を選ぶことができます。

これは非常に大きなメリットとなります。

会社の経営者が会社経営を終わらせたいと考えても、破産の場合には最終的な処理を破産管財人に委ねることになります。

特別清算の場合は、元の経営者が清算人になることも可能なので、会社の整理、清算を自分で行いたい方には適しています。

また、自分で選任した弁護士に清算人になってもらうことも可能です。

破産における破産管財人は見ず知らずの弁護士が選ばれこともあるので不安が残ることもありますが、特別清算ではそのようなことを回避できる可能性があります。

④ 費用を抑えられる

特別清算は、破産に比べて手続き費用もリーズナブルです。

破産も特別清算も裁判所を介して手続きをするので、「予納金」を納めなければなりません。

破産の場合は予納金が高額で、数十万から数百万円かかることもあります。

しかし、特別清算であれば、事案や裁判所にもよりますが5万円程度の費用で済むこともあります。

⑵ 特別清算のデメリット

① 利用の要件が厳しい

まず、特別清算は株式会社以外の会社は利用できません。

有限会社、合資会社、合同会社、社団法人などは、特別清算はできないので破産を選択することになります。

実務においては、特別清算と比べて破産の利用件数が多いです。

② 債権者の同意が必要

また先述のとおり、特別清算は手続きに際して債権者の同意が必要です。

仮に多数の株主や大口の債権者が反対をした場合は、否決される可能性もあります。

逆に、親会社が子会社を整理するときには、特別清算が使われることが多いです(親会社が子会社の債権の大半を持っている場合、同意を得やすいためです)。

4 特別清算の流れ

最後に、特別清算手続きの流れを説明します。

⑴ 弁護士に相談・依頼

特別清算は、制度上は自力で行うこともできますが、現実的には専門家による支援が必要と考えられます。

まず、自己判断では特別清算ができるのかどうかを判断することも難しく、複雑な手続きの遂行には高度な知識が必要となります。

そのため、特別清算を検討している場合には、まずは弁護士に相談をしましょう。

特別清算が適切であると判断された場合には、手続きを依頼します。

⑵ 会社を解散する(決議をする)

特別清算を行える株式会社は、手続きにあたって、株主総会で会社解散の決議をしなければなりません。

解散決議のためには、議決権を行使することができる株主の過半数の出席と、出席した株主の議決権数の3分の2以上の賛成が必要です。

⑶ 清算人を選任する

通常は解散の決議と同じタイミングで「清算人」を選出し、解散後は清算人が清算事務を行い会社を管理することになります。

登記を行った清算人は、解散後遅滞なく、解散時における株式会社の財産目録および貸借対照表を作成して、株主総会での承認を得る必要があります。

また、清算人は債権者に対し、一定期間内に債権届出を行う旨を官報に公告し、知れたる債権者に対しては個別に催告をする必要があります。

⑷ 特別清算の申立て、特別清算開始命令

特別清算の準備が完了したら、裁判所に申立てを行います。

特別清算の申立ての際には、さまざまな書類や資料の提出が求められます。

弁護士から書類準備の指示があるので、速やかに集めて提出します。

予納金を納め、裁判所が内容に漏れがないか確認し、問題がなければ特別清算開始命令がなされ手続きが始まります。

⑸ 精算業務、協定案の作成・提出

清算手続開始決定を受けて、清算人は債権者に対し「債権申出の催告」を行います。

その後、債権者は債権額を届出て、債務の総額が決まります。

債権調査と資産換価が終わったら、清算人は支払い計画を立てます。

そのとりまとめたものは「協定案」と呼ばれ、裁判所に提出した後に各債権者に送付します。

⑹ 債権者集会での協定案の決議

債権者は協定案を受け取ったら、それを審議にかける必要があります。

そこで、裁判所の主導により審議の場として「債権者集会」が設けられます。

清算人は、事前に送付した協定案にある弁済方法や清算の見込みについて、債権者に説明します。

協定案は出席した議決権者の過半数の同意、もしくは議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意があれば可決されます。

無事に可決されたら裁判所が認可します。

なお、和解による方法もあります。

この場合債権者集会での可決は不要となり、裁判所の許可を得たうえで債権者との間で個別に和解を締結します。

債権者ごとに異なる内容の和解をすることもできます。

⑺ 弁済、清算手続の終了

協定または和解に従い、清算人は債権者に対して配当を行います。

配当が全て終わったら特別清算手続きは終了となります。

その後、裁判所が終了決定をすると、会社は清算・消滅します。

5 法人破産を検討されるなら当法人へ

会社の倒産処理は、内容も複雑で、手続きに要する期間も長くなります。

また法的整理と私的整理のどちらが適しているのか、清算型と再建型のどちらを選択すべきなのかなど、どの方法が最適であるかを判断することは簡単ではありません。

会社の状況が悪くなっても、早期であれば会社を清算せずに済むこともあります。

また、経営者がそのままとどまって事業を続ける方法もあります。

事業が危機的な状況に直面したら、まずは弁護士に相談していただくのが一番です。

会社の債務の問題でお困りの方、弁護士を探している方は、是非とも当法人にご相談ください。